*2025年8月時点での情報となります。

高福祉で有名なスウェーデン。

育児休業制度も充実しているということをご存知の方も多いと思います。

友人曰く、「子どもがいなければ税金の払い損だ」とのこと笑。

実のところ、私自身の子どもが生まれた時にとても助けられました!

制度について簡単にまとめますと

- 両親に対して合計480日の育児休業が国から与えられる

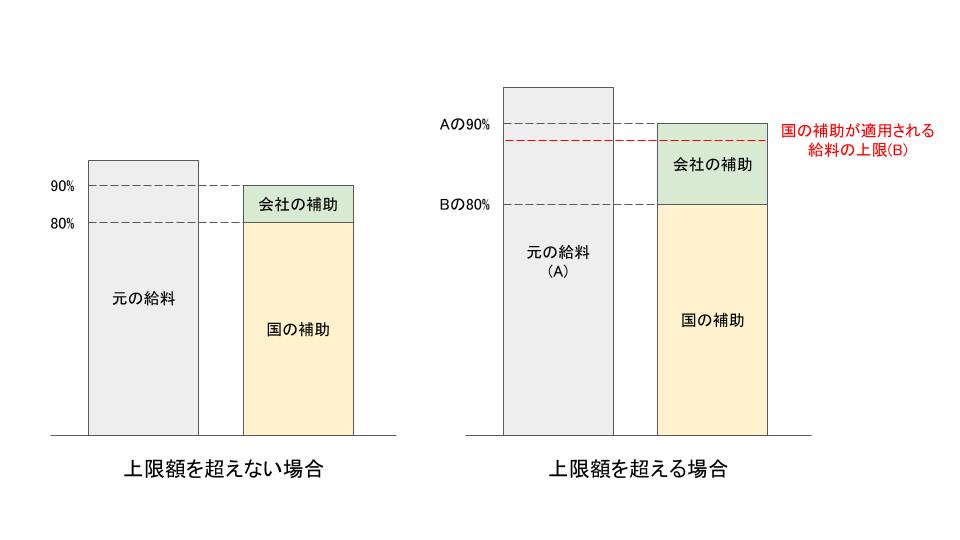

- 給料の約80%が国から補助金が支給される(上限有: 1250 SEK/日)

- 会社によってはさらに給料補あり (上記と合わせて給料の90%(上限無)を支給など)

かなり充実した育休制度となっていることがわかります。

すべての手続きがオンラインで済むので、申請に労力が必要ではありませんでした。これもPersonnummerでの管理が充実しているためですね。

Personnummerについてはこちらでも紹介しています。

では詳しい内容を紹介していきます。

スウェーデンの育休制度

スウェーデンではパーソナルナンバーを有するすべての親に育児休業をとる権利があります。

様々な細かい条件がありますが一部詳しく解説していきます。

育児休業は両親で分けることができる

480日与えられる育児休業ですが、これは両親で自由に分けることができます。それぞれの親がどれだけ使用したか、スウェーデン保険庁 (Försäkringskassan)内のマイページで確認可能となっています。もちろん、この情報もパーソナルナンバーで管理されています。

ただし、それぞれ90日ずつは譲渡不可となっているようです。480日を丸ごと片方の親が使用する、ということはできない制度になっています。(親が一人の場合は可能)

また、両親以外の育児に協力してくれる人(祖父母など)にも譲渡することが可能となっています。

給料の80%の補助金が国より支給

給料の80%(上限1250 SEK/日)が国からの支給となります。

ただし、この補償があるのは両親合わせて390日までとなり、残りの90日分には”最低限度の補償”が支給されます。

| 日数 | 補償額 |

| 390日 (両親195日ずつ) | 給料の80% (上限) |

| 90日 (両親45日ずつ) | 最低限度の補償(180 SEK / 日) |

最低限度の補償額はかなり低くなっているのでこちらを利用するのはかなり苦しいですが、万が一の時にはささやかな補助となります。

また冒頭でも述べたとおり、国からの支給に加えて、会社からの補填があるというのが一般的のようです。雇用契約にも依りますが、多くの場合では最大6ヶ月の間、給料の90%(上限無)になるまで国からの補償に上乗せするといったサポートが一般的のようです。私もこの制度をフル活用できたおかげで、経済的な心配なく育休期間を過ごすことができました。

図. 育休手当の支給例

スウェーデンの育休を実際に活用してみた感想

福祉国家と名高いだけあり、スウェーデンの育児休業制度はかなり充実した内容となっていました。このようなサポートがあると安心して出産・育児に専念することができますね。

また国だけでなく、会社からのサポートがあることで補償がより手厚くなるので、この制度を使わない手は無いと感じました。この制度を活用し6ヶ月間しっかりと育児に専念できたおかげで、夫婦で協力して寝不足続きのタフな期間を乗り越えられた思います。

私は育休を申請したときは、やはり長期に渡り会社を離脱するのは気が引けました。自分が抜けている間の穴埋めはどうするのか、他の人の負担が大きくなりすぎないか、やはり心配になりました。しかし、「仕事は大丈夫だから、子育て頑張ってね!」「父親の代わりはいないけど、仕事は誰かができるから」といった同僚や上司の温かい声かけやサポートがあったおかげで育児に専念することができました。

なによりスウェーデン社会全体として、父親も長期の育休を取得するのが当たり前の雰囲気になっているというのも私としては大きかったです。街中を歩いていても、パパ&ベビーだけで散歩したり、カフェを楽しんだりする姿を町中で頻繁に見かけます。それくらい父親が育児参加することが普通のことであり、それができる制度が整っているということですね。

フレキシブルを重視しているスウェーデンの働き方を肌で感じれるいい機会でした。

さすが高福祉のスウェーデンといったところで、制度はもちろんのこと、育休を取るのを職場全体として推進してくれている雰囲気を感じました。このあたりも、仕事は生活の一部に過ぎず、生活の中心ではないといったスウェーデン人の考え方が現れていますね。

「育休をとるのがあたりまえ、しっかり子育て楽しんできなさい」という雰囲気が広がると、日本でも父親の育休がもっと普及するんだろうなと感じました。

ではでは、Hej då!!

参考:スウェーデン社会保険庁 https://www.forsakringskassan.se/

コメント