高福祉と同時に税金の負担が大きいことで知られているスウェーデン。

負担が大きいといってもどれくらいなのか知らない人も多いと思います。

そこで本記事では、スウェーデンで働く人が給料に対してどれくらいの手取りを受け取っているのか、また日本と比較した時の違いをまとめました。

スウェーデンでの所得に関わる税金や社会保障

- 所得税

日本と同様にスウェーデンでも所得税がかかります。

– 地方税:住んでいる自治体によって異なりますが、おおよそ29-35%が全員に課せられます。

– 国税:年収が約613,900 SEK(2025年基準・変動あり)を超えると追加で20%。

– さらに約703万 SEK以上の部分には追加5%課税。 - 社会保障

雇用されている場合は雇用主が負担(約31%)

このようになっており、実はスウェーデンに置いてはGROSS(額面給料)とNET(手取り)の差は所得税のみとなっています。

社会保障の負担について、日本では会社と従業員で半分ずつの負担となりますが、スウェーデンでは全額会社負担となります。

会社負担の割合が高く、やはり会社としては人件費がかなりかかることになってしまいますね。

また、日本と同様にスウェーデンでも給与所得からいくらか控除されたものが課税所得として取り扱われます。

給料が上がるほど、この控除額が減らされていく方式で、高所得者に対して厳しい制度となっています。

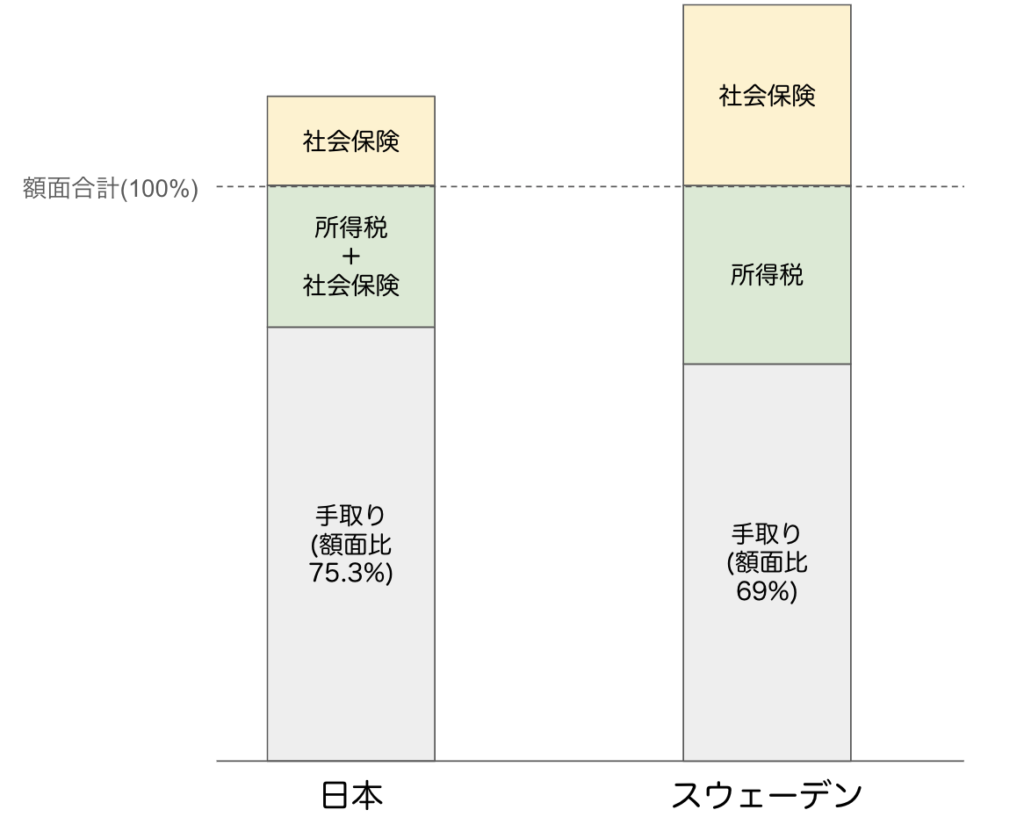

ではここでスウェーデンと日本の給料の中央値を採用した時の額面と手取りの差を計算してみました。

額面給料に対する手取りの割合

細かい前提条件などはおいといて、まずは結果を見てみましょう。

| 額面給与(/年) | 手取り(/年) | 手取り割合 | |

| 日本 | 4,070,000円 | 3,066,795円 | 75.35% |

| スウェーデン | 445,200 SEK | 307,101 SEK | 68.98% |

スウェーデンでは額面に対する手取りの割合が約69%ほどとなりました。

日本よりも6%ほど手取りの割合が低く、スウェーデン国民の所得にかかる税金の負担割合が大きいことがわかります。

良く知られているように、スウェーデンは高負担なのですね。

上記を導いた細かい計算は下記にまとめましたので気になる方は下記をご覧ください。

前提

スウェーデン

給料の中央値:37100 SEK × 12ヶ月 = 445,200 SEK / 年

所得税:全国平均の32.41%を使用し、今回の例では国税などの上乗せは発生しない

Grundavdrag(給与所得控除):19,100 SEK

国税は課税なし

日本

給料の中央値:4,070,000円 / 年 (2023年のデータ)

給与所得控除:3,600,000–6,600,000」区分に該当 → (給与 × 20%) + 440,000円を使用

基礎控除:480,000円を使用

所得税:累進課税+復興特別所得税(2.1%)

住民税:10%

社会保険料:15.495%

基本は労使折半となる(会社が半額負担)

健康保険(全国平均):10%(都道府県率)、介護 1.59%(40-64歳の場合)、厚生年金18.3% 、雇用保険1.10%の半分 →15.495%

計算の詳細

計算の細かい部分はこのようになります。

スウェーデンでは元々の税率が高いことに加えて、所得控除が少ないためにほとんどが課税対象となっていることがわかります。

| 額面給与(/年) | 課税所得 (額面比) | 所得税+住民税 (額面比) | 社会保険 (額面比) | 手取り(/年) | 手取り割合 | |

| 日本 | 4,070,000円 | 2,336,000円 (57.40%) | 372,558.1円 (9.15%) | 630,646.5円 (15.50%) | 3,066,795円 | 75.35% |

| スウェーデン | 445,200 SEK | 426,100 SEK (95.71%) | 138,099.01 SEK (31.02%) | – | 307,101 SEK | 68.98% |

・課税所得

スウェーデン:445,200 – 19,100 = 426,100 SEK

日本:4,040,000 – (4,070,000 × 0.20 + 440,000 + 480,000) = 2,336,000円

・所得税

スウェーデン:426,100 × 0.3241 = 138,099.01 SEK

日本:(2,336,000 × 0.1 – 97,500) × 1.021 = 138,958.10円

・住民税

スウェーデン:所得税に含まれる

日本:2,336,000 × 0.10 = 233,600円

・社会保険料

スウェーデン:会社負担

日本:4,070,000 × 0.15495 = 630,646.5円

・手取り

スウェーデン:445,200 – 138,099.01 = 307,100.99 SEK

日本:4,070,000 – (138,958.1 + 233,600 + 630,646.5) = 3,066,795.4円

会社負担分も加味すると?

私たちの手元に入ってくるお金に加えて、会社が支払うお金も加えてみました。

| 額面給与(/年) | 手取り(/年) | 社会保険(会社負担分) | 会社の総コスト | |

| 日本 | 4,070,000円 | 3,066,795円 | 630,647円 (額面比15.495%) | 4,700,647円 |

| スウェーデン | 445,200 SEK | 307,101 SEK | 139,811.84 SEK (額面比31.42%) | 585,081.84 SEK |

上記でも紹介したように、日本では社会保険料を労使折半で、スウェーデンでは全て雇用主負担で支払っているということでこのような結果となりました。

手取りからの比率にすると日本では約1.53倍、スウェーデンでは約1.91倍ものお金を企業は負担することとなります。

スウェーデンではより人件費がかかるというのも納得ですね。

視覚的にみやすいようにグラフを作るとこのようになります。

やはり手取りに対する税や社会保険の支払いの割合がスウェーデンでかなり大きいですね。

高負担・高福祉の国で生活してみて

公式なデータを集めて比較してみたのですが、やはりスウェーデンは噂に違わぬ高負担だということが改めてわかりました。

手取りの割合だけでみてもスウェーデンは日本よりも6%以上低く、かなり負担が高いという計算になりました。

また会社が負担する分まで加味してみると、個人と会社の負担の差はさらに広がります。

しかし、だからと言って生活が苦しくなるかと言われればそんなことはありません。

いろんな部分でサポートが行き渡っているのを実感できるので、むしろ払いがいのある税金だなというのが正直な感想です。

特に感じるのは出産や育児などのサポートを中心とした、子どもに対するサポートです。

税金の負担が大きい分、このようなサポートの恩恵をより感じやすくなっているのだというのが私の理解です。

このような安心感が高い幸福度にも繋がっているのかもしれませんね。

ぜひとも持続可能な形でこのようなサポートを続けてもらいたいです。

コメント